はじめに:焚き火の魅力と責任

焚き火はキャンプの醍醐味であり、多くのキャンパーが最も楽しみにしている時間です。揺らめく炎を眺めていると、心が落ち着き、日常の喧騒を忘れられます。パチパチと薪が燃える音、立ち上る煙の香り、暖かさを感じる心地よさ、これらすべてが焚き火の魅力です。仲間と焚き火を囲んで語り合う時間は、何物にも代えがたい思い出となります。

しかし、焚き火は火を扱う行為であり、一歩間違えば大きな事故につながる危険性もあります。山火事、火傷、一酸化炭素中毒など、焚き火に関連する事故は毎年発生しています。また、焚き火の跡を適切に処理しなければ、自然環境への悪影響も懸念されます。焚き火を楽しむためには、正しい知識と技術、そして責任感が不可欠です。

本記事では、焚き火の基本から、薪の選び方、火起こしの方法、安全管理のポイント、マナーとルール、消火方法まで、焚き火に関するすべてを詳しく解説します。初心者の方でも安全に焚き火を楽しめるよう、具体的な手順と注意点を丁寧に説明していきます。経験者の方も、改めて基本を確認し、より安全な焚き火を実践していただければ幸いです。

焚き火は単なる暖房や調理の手段ではありません。自然と向き合い、火という原始的なエネルギーと対話する、特別な体験です。正しい知識と敬意を持って、この素晴らしい文化を次世代に継承していきましょう。

焚き火ができる場所とルール

焚き火を始める前に、まず焚き火が許可されている場所かどうかを確認する必要があります。どこでも自由に焚き火ができるわけではありません。

キャンプ場での焚き火ルールは、施設によって大きく異なります。直火(地面で直接火を起こすこと)を許可しているキャンプ場は年々減少しており、現在は焚き火台の使用が義務付けられている場所がほとんどです。一部のキャンプ場では焚き火自体が全面禁止されていることもあります。予約時や到着時に、必ず管理人に焚き火のルールを確認しましょう。

直火禁止の理由を理解することも大切です。直火は地面を焦がし、そこに生えていた植物を死滅させます。焼けた跡は長期間残り、景観を損ねます。また、地中の種子や微生物も熱で死滅し、生態系への影響が大きいのです。焚き火台を使用することで、これらの問題を最小限に抑えられます。環境保護の観点から、直火は避けるべき行為となっています。

焚き火が全面禁止されている場所もあります。国立公園や自然保護区域の一部、高原地帯、乾燥した森林地帯などでは、山火事のリスクが高いため、焚き火が禁止されています。私有地でも無断で焚き火をすることはできません。河川敷や海岸、公園なども、多くの場所で焚き火が禁止されています。不明な場合は、必ず管理者や地元の消防署に確認しましょう。

火災予防条例と火災警報にも注意が必要です。乾燥注意報や火災警報が発令されている日は、焚き火を控えるべきです。特に冬から春にかけての乾燥期、強風の日は火災のリスクが高まります。各自治体の火災予防条例も確認し、遵守しましょう。キャンプ場でも、気象条件によって焚き火が禁止されることがあります。

焚き火をする時間帯にもマナーがあります。多くのキャンプ場では、夜10時以降の焚き火を禁止しています。静かな夜間は、薪が弾ける音や話し声が響きやすく、他のキャンパーの睡眠を妨げる可能性があるためです。焚き火を楽しみたい気持ちは分かりますが、周囲への配慮を忘れずに、時間を守りましょう。

許可が必要な場合もあります。一部の自治体では、野外での焚き火に届け出や許可が必要です。大規模なイベントでの焚き火、長時間の焚き火なども、事前に消防署への連絡が求められることがあります。ルールは地域によって異なるため、事前の確認が重要です。

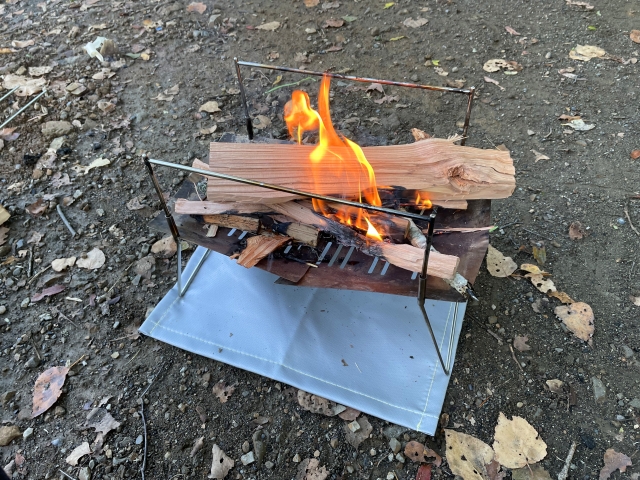

焚き火台の種類と選び方

直火が禁止されている現在、焚き火台はキャンプの必需品となっています。自分のスタイルに合った焚き火台を選びましょう。

焚き火台のタイプは大きく分けて4種類あります。最も一般的なのはメッシュタイプで、底がメッシュ構造になっており、空気の通りが良く、燃焼効率が高いです。灰が下に落ちるため、片付けも比較的簡単です。ただし、高温に弱く、メッシュ部分が劣化しやすいデメリットがあります。

プレートタイプは、頑丈な板を組み合わせた構造で、耐久性に優れています。重厚感があり、大きな薪も安定して置けます。ただし、重量があるため持ち運びに不便です。灰も底に溜まるため、処理にひと手間かかります。長く使いたい方、オートキャンプが中心の方に向いています。

折りたたみタイプは、コンパクトに収納できるのが最大の魅力です。バイクや自転車でのキャンプ、バックパッキングに最適です。軽量なものが多く、持ち運びの負担が少ないです。ただし、構造上、大きな薪には対応しにくく、安定性もやや劣ります。ソロキャンプやミニマリストに人気です。

焚き火兼用グリルは、焚き火と調理の両方に使えるタイプです。網を置いてBBQができたり、鍋やフライパンを直接置けたりします。一台二役で便利ですが、焚き火専用のものに比べると、炎の美しさや雰囲気はやや劣ります。実用性を重視する方におすすめです。

サイズの選び方は、使用人数と持ち運び方法で決まります。ソロなら30cm四方程度、ファミリーなら40cm以上が目安です。大きすぎると燃料消費が多く、小さすぎると薪が入りきりません。車に積めるサイズか、重量は許容範囲かも確認しましょう。複数人で分担して運べる場合は、多少重くても問題ありません。

材質の違いも重要です。ステンレス製は錆びにくく、手入れが簡単ですが、高温で変色します。鉄製は丈夫で高温にも強いですが、錆びやすいため定期的なメンテナンスが必要です。チタン製は軽量で錆びにくいですが、価格が高めです。用途と予算に応じて選びましょう。

二次燃焼機能付きの焚き火台も人気です。二次燃焼とは、煙に含まれる未燃焼ガスを再燃焼させる機能で、煙が少なく、効率よく燃えます。ただし、構造が複雑で価格も高めです。煙を抑えたい方、環境への配慮を重視する方に向いています。

付属品と互換性も確認しましょう。専用の網やプレート、スタンドなどがあると、調理の幅が広がります。汎用性の高いサイズの焚き火台を選ぶと、後から様々なアクセサリーを追加できます。収納ケースが付属しているかも、購入時のチェックポイントです。

薪の種類と選び方

良い焚き火は、良い薪から始まります。薪の種類と特性を理解し、用途に応じて使い分けましょう。

広葉樹と針葉樹の違いを知ることが基本です。広葉樹(ナラ、クヌギ、カシなど)は密度が高く、火持ちが良いのが特徴です。じっくりと長時間燃え続け、火力も安定しています。ただし、火がつきにくいため、最初から広葉樹だけで火を起こすのは困難です。暖を取る、調理するなど、長時間の焚き火に適しています。

針葉樹(スギ、ヒノキ、マツなど)は、油分が多く火がつきやすいのが特徴です。勢いよく燃え、炎が美しいですが、すぐに燃え尽きてしまいます。また、パチパチと火の粉が飛びやすいため、注意が必要です。火起こしの初期段階や、短時間だけ焚き火を楽しむ場合に向いています。

薪の購入場所は主に3つあります。キャンプ場での購入が最も簡単で、現地で調達できるため荷物を減らせます。価格は1束500〜800円程度が相場です。ただし、種類が選べなかったり、品質にばらつきがあったりすることもあります。ホームセンターでは、様々な種類の薪が販売されており、価格も比較的安いです。事前に購入して持参すれば、確実に好みの薪が使えます。

薪専門店やオンラインショップでは、質の高い薪が手に入ります。乾燥状態が良く、樹種も選べます。価格はやや高めですが、焚き火にこだわりたい方におすすめです。定期購入や大量購入で割引があることもあります。配送してくれるため、重い薪を運ぶ手間も省けます。

薪の量の目安は、一晩の焚き火で1〜2束程度です。ただし、焚き火の規模、時間、季節によって変わります。冬は暖を取るため多めに必要で、3〜4束使うこともあります。初めてのキャンプでは、やや多めに用意しておくと安心です。余った薪は、次回のキャンプまで乾燥した場所で保管できます。

薪の状態をチェックすることも重要です。良い薪は、十分に乾燥していて、軽く、叩くとカンカンと高い音がします。湿った薪は重く、叩くとボソッとした音がします。湿った薪は火がつきにくく、大量の煙を出すため、焚き火には向きません。見た目で判断できない場合は、店員に乾燥状態を確認しましょう。

薪の太さのバリエーションも大切です。火起こしには細い薪(親指程度)、火を育てるには中太の薪(手首程度)、維持するには太い薪(腕程度)が必要です。様々な太さの薪をバランスよく用意することで、スムーズに焚き火ができます。太い薪しかない場合は、ナタや斧で割る必要があります。

拾った枝は使えるかという疑問もよく聞かれます。キャンプ場内で落ちている枝は、十分に乾燥していれば使えます。ただし、生木や湿った枝は避けましょう。また、多くのキャンプ場では、枝の採取を禁止しているため、確認が必要です。国立公園などでは、落ちている枝でも持ち出しが禁止されています。

火起こしの基本技術

焚き火の第一歩は、火を起こすことです。正しい手順を踏めば、初心者でも確実に火を起こせます。

火起こしの準備から始めます。焚き火台を水平な場所に設置し、周囲に燃えやすいものがないか確認します。風向きを考慮して、煙が他のキャンパーの迷惑にならない位置に置きます。消火用の水をバケツに入れて、手の届く場所に用意します。軍手や革手袋を着用し、火傷を防ぎます。

着火材の準備が重要です。市販の着火剤(固形、ジェル、キューブ型など)が最も確実で初心者におすすめです。新聞紙や段ボールも使えますが、灰が舞いやすいデメリットがあります。ティッシュペーパーや紙のごみも着火材として使えますが、インクが入ったものは避けましょう。自然派の方は、松ぼっくりや白樺の皮なども優れた着火材になります。

薪の組み方にはいくつかの方法があります。最も基本的な井桁組みは、薪を交互に積み重ねる方法です。空気の通りが良く、安定して燃えます。中心に着火材を置き、その周りに細い薪を井桁状に組んでいきます。徐々に太い薪を追加していきます。

**ティピー型(円錐型)**は、着火材を中心に、細い薪を円錐状に立てかける方法です。火が上に向かって燃え上がりやすく、素早く火力を上げられます。ただし、崩れやすいため、慎重に組む必要があります。火が安定したら、太い薪を追加して井桁組みに移行します。

ログキャビン型は、太めの薪を外側に、細い薪を内側に配置する方法です。まるで小屋を作るように薪を組んでいきます。安定性が高く、長時間燃え続けるのが特徴です。ただし、初期の火起こしには向かず、ある程度火が安定してから使う方法です。

着火の手順を説明します。着火材に火をつけます。ライターやマッチ、チャッカマンなど、使いやすいものを選びましょう。着火材に火がついたら、細い薪から徐々に追加していきます。一度にたくさん入れると、酸素不足で火が消えてしまうため、少しずつ追加するのがコツです。

火を育てる過程が重要です。細い薪に火が移ったら、やや太い薪を追加します。火が安定するまでは、頻繁に薪を動かさず、静かに見守ります。うちわや火吹き棒で空気を送ると、火の勢いが増します。ただし、灰が舞い上がるため、やりすぎに注意します。煙が多い場合は、酸素不足のサインです。薪の間隔を広げて、空気の通り道を作りましょう。

失敗した場合の対処法も知っておきましょう。火が消えてしまったら、焦らず最初からやり直します。湿った薪が原因の場合は、乾いた薪に交換します。風が強すぎる場合は、風防を設置するか、場所を変えます。何度挑戦しても火がつかない場合は、無理せずバーナーなどの代替手段を使うことも選択肢です。

焚き火の安全管理

焚き火を楽しむためには、安全管理が最優先です。事故を防ぐための対策を徹底しましょう。

服装と装備から安全は始まります。化繊の服は火の粉で穴が開きやすく、溶けて皮膚に付着する危険もあります。綿や難燃性の素材を選びましょう。焚き火用のエプロンやアームカバーもあると安心です。長髪の方は束ねて、髪が火に近づかないようにします。革手袋は必須で、薪を動かす際や追加する際に手を守ってくれます。

焚き火の周囲の安全確保も重要です。焚き火台から半径3メートル以内には、燃えやすいものを置かないようにします。テントやタープ、椅子、荷物などは十分に距離を取ります。特にテントの生地は燃えやすいため、火の粉が飛んでも届かない距離を確保します。地面が芝生や枯れ葉の場合は、燃え移らないよう注意が必要です。

風への対応は常に意識しましょう。強風の日は焚き火を控えるのが賢明です。風で火の粉が飛び散ると、周囲に延焼する危険があります。焚き火をする場合は、風防を設置して火の粉の飛散を防ぎます。風向きが変わったら、位置を調整するか、焚き火を終了する判断も必要です。

子どもとペットの安全にも配慮します。焚き火の周りで走り回ると、転倒して火の中に落ちる危険があります。子どもには焚き火の危険性を説明し、近づきすぎないよう見守ります。焚き火を囲む椅子の配置も、子どもが通りやすいよう工夫します。ペットはリードでつなぎ、焚き火に近づけないようにします。

一酸化炭素中毒の予防も忘れてはいけません。テント内や車内で焚き火や炭火を使うことは絶対に避けましょう。一酸化炭素は無色無臭で、気づかないうちに中毒症状が現れ、命に関わります。換気が不十分な空間での火の使用は、極めて危険です。調理もできるだけ外で行い、どうしても室内で行う場合は、十分な換気を確保します。

火傷の応急処置も知っておきましょう。火傷をしたら、すぐに冷たい水で15分以上冷やします。氷を直接当てるのは避け、流水か冷水に浸したタオルを使います。水ぶくれができても、潰さないようにします。軽度の火傷でも、広範囲や関節部分の場合は医療機関を受診しましょう。ファーストエイドキットには、火傷用の軟膏やガーゼを入れておくと安心です。

緊急時の連絡手段を確保しておきます。携帯電話は充電しておき、圏外の場合に備えてキャンプ場の管理人の連絡先や、最寄りの消防署・病院の電話番号をメモしておきます。小さな火災でも、自分たちで消せない場合は、迷わず119番に通報します。初期消火に失敗したら、速やかに避難することが最優先です。

焚き火中の火の管理

焚き火に火がついたら、適切に管理することで安全で快適な時間が過ごせます。

適切な火力の維持がポイントです。大きすぎる火は危険で、薪の消費も激しくなります。小さすぎる火は、暖かさや雰囲気に欠けます。用途に応じた火力を保ちましょう。暖を取るなら中程度の火力、調理するなら強めの火力、雰囲気を楽しむなら弱めの火力が適しています。火力の調整は、薪を追加する頻度と量で行います。

薪の追加タイミングを見極めることが重要です。火が弱まってから追加するのではなく、火力が安定しているうちに次の薪を準備します。薪を追加する際は、火の中心ではなく、端から入れていきます。一度にたくさん入れすぎると、火が弱まることがあります。太い薪は徐々に燃えるため、長時間焚き火をする場合に適しています。

薪の置き方と空気の通り道を意識しましょう。薪を密集させすぎると、酸素不足で煙が多くなります。適度な隙間を作り、空気が流れるようにします。薪の下に空間を作ることで、下からの空気供給が良くなり、燃焼効率が上がります。時々、火かき棒やトングで薪の位置を調整します。

灰の処理も定期的に行います。灰が溜まると、空気の流れが悪くなり、火力が低下します。火かき棒で灰を脇に寄せるか、耐熱性の容器に移します。ただし、灰の中には火種が残っていることがあるため、取り扱いには注意が必要です。完全に冷めるまでは、燃えやすいものの近くに置かないようにします。

火の粉への注意を怠らないようにします。火の粉が服や周囲のものに飛んでも、すぐに気づいて払い落とせるよう、常に注意を払います。火の粉用の消火シートや水を染み込ませたタオルを近くに置いておくと、すぐに対応できます。風が強くなったら、火の粉が飛びやすくなるため、特に注意が必要です。

焚き火を離れる際のルールは厳守しましょう。焚き火を放置して、その場を離れることは絶対に避けます。トイレや買い出しに行く場合は、必ず誰かが残るか、完全に消火してから出かけます。「ちょっとだけなら」という油断が、大きな事故につながります。就寝時も、必ず消火してから寝ましょう。

調理と焚き火の併用には工夫が必要です。焚き火で調理する場合、炎が安定した熾火の状態が適しています。激しく燃えている状態では、食材が焦げやすく、調理しにくいです。熾火は赤く燃えている炭の状態で、安定した熱を供給してくれます。調理用の網やトライポッド(三脚)を使うと、火力調整がしやすくなります。

焚き火のマナーとエチケット

焚き火を楽しむためには、マナーを守り、周囲への配慮を忘れないことが大切です。

煙の配慮は最も重要なマナーの一つです。煙は風下に流れるため、風下に他のキャンパーがいないか確認します。煙が流れていく方向に人がいる場合は、位置を変えるか、風向きが変わるのを待ちます。煙を減らすには、よく乾燥した薪を使い、適切な空気供給を心がけます。ゴミを燃やすのは厳禁で、有害な煙が発生します。

音への配慮も必要です。薪が爆ぜる音は焚き火の魅力の一つですが、夜遅い時間には周囲の迷惑になることがあります。特に針葉樹は音が大きいため、時間帯を考えて使い分けます。大声で話したり、音楽を流したりすることも、控えめにしましょう。焚き火を囲んでの語らいは楽しいですが、静かな夜を楽しみたい人もいることを忘れずに。

臭いへの配慮も忘れてはいけません。焚き火の煙の臭いは、服や髪に染み付きます。翌日、煙臭いまま公共交通機関を利用すると、周囲の人に迷惑をかけます。消臭スプレーを持参したり、換えの服を用意したりする配慮があると良いでしょう。また、食べ物のゴミを燃やすと、悪臭が発生するため、絶対に避けましょう。

明るさへの配慮も時には必要です。焚き火の明かりは美しいですが、明るすぎると星空観察の邪魔になります。星を楽しみたい人がいる場合は、火力を調整するか、時間をずらすなどの配慮をします。お互いに譲り合う気持ちが大切です。

灰と炭の処理は、マナーとして非常に重要です。灰や炭をその場に捨てたり、埋めたりすることは、環境破壊につながります。多くのキャンプ場には、灰捨て場が設置されているため、そこに捨てます。灰捨て場がない場合は、持ち帰るのが基本です。完全に消火し、冷めたことを確認してから、金属缶などに入れて持ち帰ります。

焚き火跡の清掃も怠らないようにします。焚き火台の周りに落ちた灰や炭の欠片を拾い集めます。焚き火台の下に敷いた耐熱シートも、きれいに拭いてから片付けます。「来た時よりも美しく」を心がけ、次に使う人が気持ちよく使えるよう配慮しましょう。

直火の跡を見つけたら、それを真似してはいけません。直火禁止のキャンプ場で、過去に誰かが直火をした跡があっても、それは許可されていない行為です。「他の人もやっているから」という理由で、ルールを破ることは許されません。直火の跡を見つけたら、管理人に報告することも、マナーある行動です。

薪の共有文化もキャンプ場によってはあります。余った薪を次の人のために置いていく、隣のサイトに分けてあげるなど、助け合いの文化が根付いている場所もあります。ただし、押し付けにならないよう、相手の意向を確認してから行います。逆に、薪をもらった場合は、感謝の気持ちを伝えましょう。

消火の正しい方法

焚き火の最後の仕事は、完全に消火することです。不完全な消火は、火災の原因となります。

消火のタイミングは、就寝時間や出発時間から逆算します。完全に消火して冷めるまでには、最低でも30分〜1時間かかります。余裕を持って消火作業を始めましょう。「もう少し楽しみたい」という気持ちはわかりますが、安全が最優先です。

消火の基本手順を説明します。まず、新しい薪の追加を止めます。燃えている薪を火かき棒で広げて、燃焼速度を遅くします。火が小さくなったら、水をゆっくりとかけていきます。一気に大量の水をかけると、熱い蒸気が立ち上り、火傷の危険があります。少量ずつ、全体にまんべんなくかけます。

水をかける際の注意点として、焚き火台の材質によっては、急激な温度変化で変形や破損する可能性があります。特に鉄製の焚き火台は、熱いうちに水をかけると歪むことがあります。できれば、火が弱まってから水をかけるか、少量ずつゆっくりかけることで、焚き火台へのダメージを最小限にします。

灰と炭の確認は念入りに行います。水をかけた後、火かき棒で灰をかき混ぜ、内部に火種が残っていないか確認します。見た目は消えていても、灰の中で火種が残っている場合があります。手をかざして熱を感じなくなるまで、しっかり確認します。不安な場合は、さらに水をかけます。

最終確認として、すべての炭や薪に触れて、熱が残っていないことを確認します。素手ではなく、必ず手袋をして確認します。少しでも熱を感じたら、再度水をかけます。「たぶん大丈夫」という思い込みは危険です。完全に冷めたと確信できるまで、確認を続けましょう。

消火後の灰の処理は、キャンプ場のルールに従います。指定の灰捨て場がある場合は、そこに捨てます。持ち帰りの場合は、完全に冷めたことを確認してから、金属製の缶やバケツに入れます。ビニール袋は、残り火で溶ける危険があるため使用しません。自宅に持ち帰った灰は、ガーデニングの肥料として活用できます。

水が使えない場合の消火方法もあります。砂や土を使って、火を覆い、酸素を遮断する方法です。ただし、この方法は水を使うより時間がかかり、完全に消火したか判断しにくいデメリットがあります。可能な限り、水を使った消火を心がけましょう。消火用の水は、焚き火を始める前に必ず準備しておきます。

翌朝の再確認も重要です。前夜に消火したつもりでも、翌朝もう一度確認すると安心です。風で灰が飛ばされていないか、周囲に燃え移っていないか、焚き火台が冷めているかなど、最終チェックを行います。撤収時にも、焚き火をした場所を念入りに確認し、灰や炭の欠片が残っていないか確認します。

焚き火を楽しむアイデア

焚き火は、ただ眺めるだけでなく、様々な楽しみ方があります。焚き火時間をより充実させるアイデアを紹介します。

焚き火料理を楽しむのは定番です。マシュマロを焼く、バームクーヘンを作る、焼き芋を作る、ホイル焼きにするなど、焚き火ならではの料理がたくさんあります。直火で焼いたソーセージやステーキは、格別の美味しさです。ダッチオーブンを使えば、さらに本格的な料理ができます。調理を通じて、焚き火との対話を楽しめます。

焚き火を囲んでの語らいは、キャンプの最高の時間です。普段は話せないような深い話、子どもの頃の思い出話、将来の夢など、炎を見つめながら語り合うと、自然と心が開いていきます。スマートフォンは脇に置いて、目の前の人との会話を楽しみましょう。焚き火の炎には、人の心を開く不思議な力があります。

星空観察との組み合わせも素敵です。焚き火の明かりを少し弱めて、空を見上げれば、満天の星が広がっています。焚き火の暖かさを感じながら、星座を探したり、流れ星を待ったりする時間は、都会では決して味わえない贅沢です。双眼鏡や星座早見盤があると、より楽しめます。

焚き火ワークショップとして、火起こしの技術を学ぶのも面白いです。メタルマッチ(ファイアスターター)やバウドリル(摩擦式の火起こし器具)など、原始的な火起こし方法に挑戦してみましょう。成功したときの達成感は格別です。子どもたちにとっては、貴重な学びの機会にもなります。

焚き火と音楽の組み合わせも雰囲気が良いです。アコースティックギターを弾いたり、ハーモニカを吹いたり、みんなで歌を歌ったりするのも楽しいです。ただし、音量には配慮し、周囲の迷惑にならないよう注意します。小さな音で楽しむか、早めの時間帯に限定しましょう。

焚き火アートとして、炎の写真撮影に挑戦するのも面白いです。長時間露光で撮影すると、炎の軌跡が美しい模様を描きます。スローシャッターで撮影すれば、幻想的な写真が撮れます。焚き火の美しさを記録に残し、後で見返す楽しみもあります。

瞑想や読書など、静かな時間の過ごし方もあります。焚き火の前で、ただ炎を見つめて瞑想する。普段は読めなかった本を、焚き火の明かりでゆっくり読む。こういった静かな時間も、焚き火の魅力を引き出してくれます。

焚き火トラブルと対処法

焚き火をしていると、予期せぬトラブルが起こることもあります。事前に対処法を知っておきましょう。

煙が多すぎる場合の原因は、主に3つです。薪が湿っている、酸素不足、不完全燃焼が考えられます。対処法として、まず薪を確認し、湿っている場合は乾いた薪に交換します。薪の配置を調整して、空気の通り道を作ります。火吹き棒やうちわで空気を送り、燃焼を促進します。それでも改善しない場合は、一度火を小さくして、再度組み直します。

火がつかない、すぐ消える場合は、いくつかの原因が考えられます。着火材が不足している、薪が太すぎる、薪が湿っている、風が強すぎるなどです。対処法として、着火材を追加し、より細い薪から始めます。風が強い場合は、風防を設置するか、場所を変えます。それでもダメなら、一旦リセットして、最初から丁寧にやり直しましょう。

火の粉が服に穴を開けた場合は、すぐに水で消します。小さな穴なら、補修テープや布用接着剤で応急処置できます。お気に入りの服は、焚き火の際には着ないことをおすすめします。焚き火専用の服を用意するか、難燃性のエプロンを着用しましょう。

煙で目が痛い、涙が出る場合は、風上に移動するか、焚き火から少し離れます。煙を直接吸わないよう、マスクやバンダナで口鼻を覆うことも有効です。コンタクトレンズをしている方は、煙が特に刺激になるため、メガネに変えることも検討しましょう。

焚き火台が変形した場合は、使用を中止して安全確認をします。変形がひどい場合は、その焚き火台の使用を諦め、新しいものを購入します。軽微な変形なら、使用は可能ですが、安定性が損なわれていないか確認します。変形を防ぐには、急激な温度変化を避け、適切な使用を心がけます。

周囲に火が燃え移った場合は、すぐに水をかけて消火します。消火器があれば、それを使用します。自力で消せない場合は、速やかに119番に通報し、周囲の人にも避難を呼びかけます。小さな火でも、あっという間に広がる可能性があるため、初期消火が重要です。

環境に配慮した焚き火

焚き火を楽しむ私たちには、環境を守る責任があります。持続可能な焚き火を心がけましょう。

薪の選択と環境への影響を考えます。地元産の薪を使うことで、輸送に伴うCO2排出を削減できます。また、外来種の害虫を持ち込むリスクも減らせます。遠方から薪を持ち込むと、その地域にはいない虫や病原菌を運んでしまう可能性があります。キャンプ場や地元のホームセンターで購入した薪を使いましょう。

灰の有効活用も環境配慮の一つです。木灰にはカリウムやカルシウムが含まれており、肥料として使えます。ただし、そのまま大量に使うとアルカリ性が強すぎるため、土と混ぜて使います。自宅の庭やプランターで活用すれば、廃棄物を減らせます。

燃やしてはいけないものを理解しましょう。プラスチック、ビニール、塗装された木材、雑誌や新聞紙(インク入り)、食べ物の残りなどは、有害なガスを発生させるため、絶対に燃やしてはいけません。ゴミは必ず持ち帰り、適切に処理します。「燃やせば消える」という考えは間違いで、有害物質が大気中に放出されるだけです。

炭の使用も選択肢です。炭は煙が少なく、周囲への影響が小さいメリットがあります。BBQには炭が適していますが、焚き火の雰囲気を楽しむには薪の方が向いています。用途に応じて使い分けるのが賢明です。炭も完全に消火して、適切に処理しましょう。

Leave No Trace(跡を残さない)の原則を実践します。焚き火をした痕跡を最小限にし、自然環境への影響を減らします。焚き火台を必ず使用し、直火は避けます。灰や炭は完全に持ち帰るか、指定場所に捨てます。焚き火をした場所をきれいに清掃し、次の人が気持ちよく使えるようにします。

まとめ:安全で楽しい焚き火を

焚き火はキャンプの最大の楽しみの一つですが、同時に大きな責任を伴う行為でもあります。正しい知識と技術、そして周囲への配慮を持って臨むことで、安全で楽しい焚き火時間を過ごせます。

この記事で紹介した内容を実践すれば、初心者でも安心して焚き火を楽しめるはずです。場所の確認、適切な装備、正しい火起こし、安全管理、マナーの遵守、完全な消火、これらすべてが焚き火を楽しむための基本です。一つでも怠ると、事故につながる可能性があることを忘れないでください。

焚き火は、人類が太古の昔から親しんできた文化です。炎を囲んで語り合い、暖を取り、食事を作る。この原始的な行為には、私たちの本能に訴えかける何かがあります。現代社会で失われがちな、人と人とのつながり、自然との一体感を、焚き火は取り戻してくれます。

しかし、時代と共にルールやマナーも変化しています。環境保護の観点から直火が禁止され、焚き火台の使用が義務化されています。これらのルールは、美しい自然を次世代に残すために必要な変化です。私たちは、ルールを守りながら、焚き火の文化を継承していく責任があります。

焚き火の楽しみ方は人それぞれです。調理を楽しむ人、炎を眺めて癒される人、仲間と語らう人、写真を撮る人、様々なスタイルがあります。どの楽しみ方も正解で、自分なりの焚き火時間を見つけることが大切です。

最後に、もう一度強調します。焚き火は必ず完全に消火してから、その場を離れましょう。「たぶん消えている」ではなく、「確実に消えている」と言えるまで確認します。この一手間が、火災を防ぎ、自然を守り、次の人が安心して焚き火を楽しめる環境を作ります。

さあ、正しい知識を持って、安全で楽しい焚き火の時間を過ごしてください。炎の揺らぎを眺めながら、心安らぐひとときを。焚き火があなたのキャンプライフを、より豊かで特別なものにしてくれますように。

コメント